译文及注释

译文

南国的群山格外幽静,高飞的白鹤声声长鸣;深秋的潇湘从黑夜里醒来,晶莹的霜花将晨光结凝。我们携手渡过残破的木桥,曲曲折折爬到了高过所有树尖的山头。

站在西岭上放眼远望,宇宙间一丝一毫尽收眼底。重重叠叠的山峰啊九疑最高,隐约迷茫的洞庭啊显得微渺。

放眼眺望辽阔的天地间,这里高出宇宙间一切物象的外表。奔驰似的美景飘浮在北流的潇水上,遥迢的长风掠过寒碜的竹梢。

遭谪贬还能有什么事可做,已渐渐厌倦了终日的纷纷扰扰。活着似奴隶被抛弃在南荒,等于把生命夭折在满肚子的苦水里。

跛脚的驴子怕的是受困扑倒,愚蠢和蒙昧怕的是深妙精微。不是让深深爱过的人疏远,谁能让人这般心悲神凄。

让我们双双徜徉在青山绿水之间,看水底鱼儿游天上鸟儿飞。幸好你留在我的身边,舒缓了我心中的愁结肠回。

注释

鹤鸣:语出《易·中孚》“鹤鸣在阴,其子和之,我有好爵,吾与尔靡之。”原文意为白鹤在山北鸣叫,小白鹤们唱和着。“我有好的雀儿(爵边雀),我和你们来享受它(靡,奢侈,引申为享受)。”诗中既写实又借意。

连袂(mèi):即手拉着手。袂,衣袖。危(wēi,旧读wéi威);危险。

杪(miǎo):树的末梢。

迥(jiǒng)穷:极尽很远很远的地方。迥,远;穷,尽。两仪:古指天地或阴阳。诗中指天地间。

万象:宇宙间的一切。

颓波:向下流的水势。《水经注》“又东,颓波泻涧,一丈有余。”

篠(xiǎo):小竹。

胥靡:又作“縃靡”,古代对一种奴隶的称谓,因被用绳索牵连着强迫劳动而得名。

彭铿(kēng):同“彭亨”、“膨脝”,腹胀大的样子。

蹇连:如跛足的驴子行路艰难。蹇,跛足。颠踣(bó):犹颠踬,倾倒。

幽眇:精微深妙。韩愈《进学解》:“补苴罅漏,张皇幽眇。”

悄(qiǎo):忧愁的样子。▲

创作背景

这首赠诗写于公元812年(元和七年)秋,与诗人的山水记《始得西山宴游记》应是姊妹篇。一诗一文情怀相似,忧思相同,而且都未具体描写山的景色,而是发登临后幽古之思情。诗以离骚手法,凭丰富的想象、跳跃着的情感,显理念与期盼之光,抒悲愤和无奈之情。

赏析

诗一开篇,着笔高远,“鹤鸣楚山静,露白秋江晓”,秋晨清露白鹤,一连 串明静、清丽而活泼的意象,给山描绘了一幅雄阔的背景图,寄寓诗人“知是山之特立,不与培塿为类”(《始得西山宴游记》)的浩然之气。然而现实却是残酷的,诗人以平淡的笔墨,叙述了登山的历程:“连袂度危桥,萦回出林杪。”愚溪上有木桥相连,桥之“危”,路之“萦回”,道出了诗人心怀恐惧、仕途艰危的复杂感情,与上联形成极大的反差,正表现诗人执着追求而重受挫折、处境艰危的困苦心境。临山,诗人先以九嶷与洞庭对举,重彩描绘了自己的政治理念。九疑在永州南宁远境内,是舜帝归魂之所。舜南巡,“崩于苍梧之野,葬于江南九疑”(《史记·五帝本纪第一》);洞庭在湘北,是楚怀王放逐屈原的地方。屈原在《湘夫人》中写道:湘君迎候湘夫人,秋水伊人,望眼欲穿,看到的却是“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”,秋绪茫茫,忧从中来。诗人描写一高一小、一明一暗的两组意象,让人联想,意味无穷。登山辽望宇宙间,心中的意念早已超出宇宙万物,“目击道存”,天地之间,惟此而高。“迥穷两仪际,高出万象表”,也可看成自况语,表现了诗人遗世独立,睥视一切的情怀。诗中意与象、情与景、神与形相互交融,把抽象的理念化作具体的物象,物化的背后却是焦渴的期盼。诗人这种理念,这种期盼,寄希望于北去的潇湘水带到遥远的长安,也希望遥迢的风能给被谪贬的人带来好消息。遭贬谪七年了,无所事事,纷扰平庸的生活使诗人内心十分痛苦,日子过得胆颤心惊。诗人把自己比作满肚子苦水的奴隶,面对愚昧,害怕再受困扰,再次扑倒;面对“亲爱”者的疏远,期盼愈觉渺茫。在执着追求与重遭挫折这对矛盾中,诗人无可奈何,只好到现实中求解脱:“偶兹循山水,得以观鱼鸟。”诗人这种祈祷解脱,正反衬出诗人受羁绊不得自由的内心巨痛。

这是赠给崔策的诗,崔策字子符,柳宗元姐夫崔简的弟弟,属中表亲,当时就学于诗人。柳写有《送崔子符罢举诗序》,说他“少读经书,为文辞,本于孝悌,理道多容,以善别时,刚以知柔,进于有司,六选而不获。”亲戚加师生的双重关系,心中的真实得以应时而发。诗中以“鹤鸣”暗喻、“连袂”点题,点明这种关系和崔策对诗人的敬重,结篇以一“幸”字收束,以表诗人的感激之情。除此之外,通篇未涉及崔策,而是言事抒情明志。刘熙载在《艺概》里说:“叙物以言情谓之赋,余谓《楚辞·九歌》最得此诀。”诗人自得其屈原的真传,借“九疑”、“洞庭”,让人联想到舜帝之圣明,湘夫人“倚靡以伤情”,寄寓君臣际遇、人生离合之痛,寄托自己的不幸。诗人还创设了一连串精妙意象:“两仪”暗喻崇高的理念,“驰景”、“寒篠”、奴隶、鱼鸟,无不寄托或愿望、或担心、或痛苦的情怀。诗人又精于炼字。 “危桥”并非实景,乃是心境,是恐惧的写照。“萦回”既是写实,也象征仕途艰难。还有诗中的“泛”、“递”,热盼之情溢于言表;“循”、“观”二字,无奈中的潇洒,痛人心脾。前人论诗“用字”是“撑拄如屋之有柱,斡旋如车之有轴”(罗大经《鹤林玉露》),诗人最得其妙。

纵观全诗,离骚风韵,字字心血,却又真的做到了“岭渠直道当时事,不着心源傍古人”(《随园诗话卷三》)。▲

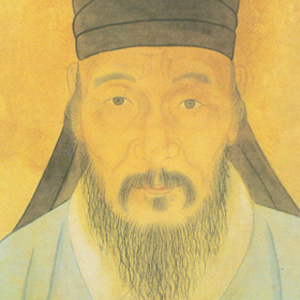

柳宗元(773年-819年),字子厚,唐代河东(今山西运城)人,杰出诗人、哲学家、儒学家乃至成就卓著的政治家,唐宋八大家之一。著名作品有《永州八记》等六百多篇文章,经后人辑为三十卷,名为《柳河东集》。因为他是河东人,人称柳河东,又因终于柳州刺史任上,又称柳柳州。柳宗元出身河东柳氏,与刘禹锡并称“刘柳”,与韩愈并称为“韩柳”,与王维、孟浩然、韦应物并称“王孟韦柳”。柳宗元一生留诗文作品达600余篇,其文的成就大于诗。骈文有近百篇,散文论说性强,笔锋犀利,讽刺辛辣。

东河气高地常冷,越客入山愁目瞑。蹇驴破帽闯驿门,敝屋疏篱耿灯影。

更阑藉草始一寐,夜半雪来初未省。窗明恍讶乌绕树,身倦宛同蛙伏井。

鸡鸣起看眼生花,睡熟山童呼不醒。积深巳觉拥蓝关,势远直疑沾庾岭。

穿檐入隙如有求,塞户填阶岂须请。瓦沟早滴为炊烟,水面难消因泛梗。

乐事偏宜壮士猎,清气先入诗家茗。平铺道路混险夷,盖覆乾坤掩瑕眚。

空山难行无客到,高卧闭门终日静。春来一月尚严凝,天上何人调九鼎。

半生对雪走四方,奇绝爱此林壑景。长松压重龙虎怒,巨石罗陈□□整。

北风末势更飘扬,斜照馀辉愈光烱。南望殊怜京阙遥,西顾颇觉归途永。

未须玩物遽忧患,有形易化皆幻境。明朝阴翳尽扫除,天际诸峰翠相并。

乘兴伸眉且一笑,人生饥寒非不幸。莫将诗句效苏公,淮阴讵肯侪哙等。

洛水明珠,巫峰仙佩,未如越网千丝。绿悭顾曲,输君暖玉偷携。

青缆解,画船移。怪津亭、折柬来迟。向虹桥去,箫吹夜月,谁唱新词。

西湖西子归时。长记缃裙染翰,罗帕题诗。吟香试茗,依然闷倚空卮。

红袖冷,翠眉低。甚好风、偏妒芳期。倩卢家燕,闲将此恨,说与教知。

柳宗元

柳宗元 方孝孺

方孝孺 王同祖

王同祖 杨万里

杨万里 陆游

陆游 谢应芳

谢应芳 强至

强至 方回

方回 王庭珪

王庭珪 周之琦

周之琦 张文成

张文成